はじめに

筋トレを続けて、ハマっていくと、よりこだわりたくなる部位が

肩(三角筋)ではないでしょうか。

筋トレにハマった多くの方が、

- もっと肩を大きくしたい

- メロンのような肩を目指したい

- 逆三角形の体型のために肩幅を広げたい

と胸や背中、脚などの大きな筋肉だけでなく

肩にも理想のイメージを持てるようになっていきます。

しかし、胸や腕の筋肉が成長にくらべ難しい部位です。

実際に肩トレを本格的に始めてみても、

以下のように感じる方も多いです。

- サイドレイズやリアレイズを続けているけど、

肩幅が変わらない - 胸や腕は太くなったのに、肩だけ丸みが出ない

肩は筋肥大の変化が見えにくい部位であり、

トレーニング方法を工夫しないと

成果を実感しづらいのが現実です。

もちろん、まずはショルダープレスやサイドレイズなどの

基本種目を押さえることが重要です。

ですが、私自身も肩を大きくしたいなと思ったときに

基本種目ばかりで肩トレに伸び悩んでいたのも事実です。

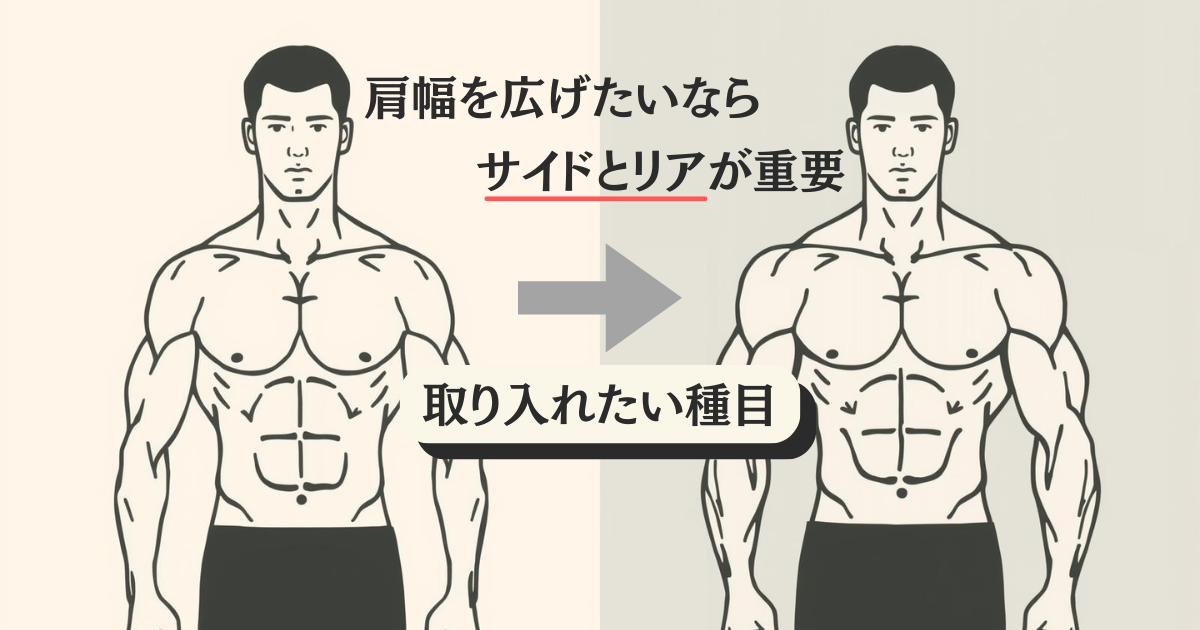

そこで今回は、肩幅が変わらない原因と、

三角筋中部・後部を狙う種目、

肩幅を広げ丸みを出すための基本的な考え方を紹介していきます。

この記事はこんな方におすすめです!

- 肩幅を広げたいが、

今のトレーニングに伸び悩んでいる - サイドレイズやリアレイズをやっているが

成果を感じにくい - 三角筋中部・後部を重点的に鍛えたい

- 肩トレのフォームや種目選びを見直したい

なぜ肩トレは成果が見えにくいのか

まずはじめに、肩は胸や腕と違い、

成長を実感しづらい部位であると感じている方が

多い部位になります。

その理由として、考えられるのが以下の3つの理由です。

- 肩関節は日常的に腕を支える持久力型の筋肉

- 肩は「腕を常に支える」役割が大きく、

意識的に負荷をかけなくても、

日常生活でも使われるため、

他の部位と比べた時に

刺激への反応が鈍くなりやすい - 胸や背中のようにわかりやすい形の筋肉

ではないため、1~2か月程度では

劇的な見た目の変化が起きにくい

- 肩は「腕を常に支える」役割が大きく、

- 意識しにくく、負荷が逃げやすい

- 特にリアレイズなど後部狙いの種目では、

僧帽筋に負荷が逃げやすく難しい - 胸などの様にマッスルマインドコネクション

も意識しにくい

- 特にリアレイズなど後部狙いの種目では、

- 鍛えるべき部位が細かい

- ベンチプレスやショルダープレスなど、

肩に刺激が入るといっても三角筋前部が中心 - 肩幅や丸みを出すためには中部・後部への

刺激も確保することが重要

- ベンチプレスやショルダープレスなど、

三角筋の部位ごとの役割

肩全体は三角筋の3部位(前部・中部・後部)

で構成されています。

そのなかでも、肩幅やアウトラインを変える鍵は中部と後部です。

- 三角筋前部

- 直接肩幅に関与しないが、

前から見た迫力には重要 - 中部・後部ばかり鍛え、前部を疎かにすると

バランスが悪く見えるため注意が必要

- 直接肩幅に関与しないが、

- 三角筋中部

- 肩の外側にボリュームを作りを作る

- 肩幅を広く見せる主役

- 三角筋後部

- 後ろ姿の丸みと厚みを作り、

立体的なアウトラインを作る要 - 立体的な肩幅に見せる

- 後ろ姿の丸みと厚みを作り、

肩の成長を実感するためには、

それぞれ狙った部位をピンポイントで効かせるトレーニング

の積み重ねが必須です。

まずは中部・後部の基本種目となる

サイドレイズ、リアレイズを押さていくことが重要です。

基本種目だけでは、成長が停滞していると感じている方には

アップライトローやリアデルトをこだわるのがおすすめです。

肩幅を出すための基本種目

肩幅を広げたいと考えたとき、多くの方が最初に取り組むのが

サイドレイズ(三角筋中部狙い)と

リアレイズ(三角筋後部狙い)です。

これらはシンプルですが、肩トレの基礎であり、

正しいフォームで継続すれば確実に効果があります。

現時点で、肩トレを本格的に始めていないのであれば、

ショルダープレスに加え、サイドレイズとリアレイズで

前・中・後部に全体的に刺激を入れるところから始めましょう。

サイドレイズ(三角筋中部)

狙いと効果:

- 肩の外側(三角筋中部)をメインに刺激する

- 肩幅を広く見せる主役種目

フォームとポイント:

- フォーム

- ダンベルを両手に持ち、

体の横に自然に下げる - 肘を軽く曲げたまま、

肩の高さまでゆっくり持ち上げる - 下ろすときも勢いをつけず、

コントロールする

- ダンベルを両手に持ち、

- ポイント

- 反動を使わず、狙った筋肉だけで上げる意識

- 肘が手より高くなるイメージで動かす

- 回数:10〜15回×3セット

(最後は限界近くまで追い込む)

リアレイズ(三角筋後部)

狙いと効果:

- 肩の後ろ(三角筋後部)を鍛え、

後ろ姿の立体感を作る - サイドレイズと並んで、

アウトライン作りに欠かせない

フォームとポイント:

- フォーム

- ベンチに座るか、上体を前傾させる

- ダンベルを両手に持ち、腕を体の下に垂らす

- 肘を軽く曲げたまま、

横方向に開くように持ち上げる - 肩甲骨を寄せすぎず、後部だけを意識

- ポイント

- 重すぎる重量はNG(僧帽筋に負荷が逃げる)

- 軽めの重量で、三角筋後部だけに集中

- 回数:12〜15回×3セット

変化が見えにくいと感じた時

肩のトレーニングは、胸トレで行うベンチプレスなどの様に

負荷を乗せる特定部位を意識するのが難しいです。

そのため、あまり変化を感じられない時は

以下の2点を見直してみてください。

- 肩以外の筋肉を使ってしまっている

- 反動を使いすぎると

僧帽筋や腕に負荷が逃げる - まずは軽めの重量でフォーム重視が基本

- 反動を使いすぎると

- 中部・後部への意識が弱い

- 動作中にどの筋肉を使っているか

を意識できていない - ネガティブ動作などで負荷が乗っている意識

を持つことが大切

- 動作中にどの筋肉を使っているか

サイドレイズやリアレイズは肩トレの基本です。

しかし、これらを続けていても肩幅が変わらないと

感じるタイミングが来てしまう方も多いと思います。

私自身も最初はこの2種目だけで鍛えていましたが、

ある程度発達したところで伸び悩みました。

私の考えでは、この2種目では

あまり高重量を扱えないためだと考えています。

同じように肩トレをはじめて、

サイドレイズ、リアレイズに取り組んでいるのに

頭打ちを感じている方は、この後紹介する

アップライトローとリアデルトを取り入れてみてください。

これらの種目は基本種目よりも重量を扱いやすく、

今までの刺激と異なるアプローチができます。

私自身もこれらの種目を取り入れてから、

肩の丸みや幅の成長を実感することができています。

アップライトローの活用法

まず、私がアップライトローを取り入れた理由は

ショルダープレス以外で肩の横・後部で

高重量を扱える種目を取り入れたいと考えたためです。

アップライトローでは、

- サイドレイズでは扱いにくい高重量を使える

- 三角筋中部に加え、三角筋後部、僧帽筋上部も

動員され、肩周り全体に強い刺激を与えられる

この種目を取り入れてから、

まず肩トレ後のパンプ感が明らかに変わりました。

しかし、高重量を扱えて、

肩トレの切り札になりそうなアップライトローですが、

実は「肩のインピンジメント症候群(肩の挟み込み)」

のリスクがあると言われる種目でもあります。

私自身、アップライトローを取り入れるようになって

1年以上経過していますが、

インピンジメントは起こしていません。

そのため、適切なフォームと重量設定を守れば

安全に行えうことができると考えています。

リスク回避ポイントとして、

- 肩幅程度のグリップ幅にする

- 狭すぎるグリップは、

肩関節に負担がかかりやすいため

- 狭すぎるグリップは、

- 肘を肩より高く上げない

- バーやダンベルを持ち上げる高さは、

みぞおち~鎖骨あたりで止める - 僧帽筋へ負荷を逃がしにくくもなる

- バーやダンベルを持ち上げる高さは、

- 無理な高重量を使わない

- 高重量といっても、6~8回程度の回数を

こなせる重量で行う

- 高重量といっても、6~8回程度の回数を

これらのリスク回避ポイントに合わせ、

私はアップライトローであえて少し反動を使い、

高重量を扱う方法を取り入れました。

理由は以下の通りです。

- サイドレイズでは扱えない重量で

中部に強い張り感とパンプ感を得られた - 完全にコントロールする動作だけよりも、

刺激が強く肩の成長を感じやすかった

もちろん、反動を使う場合も可動域を維持しつつ

怪我に注意する必要があります。

しかし、他の筋肉同様に肩を大きくするためには、

重量を扱っていくのが大切です。

肩後部をピンポイントで狙うリアデルト

肩幅を広げたいと考えると、

多くの人が中部ばかりを重視しますが、

後部の発達も肩のアウトラインを完成させる上で欠かせません。

三角筋後部が発達すると、

- 後ろ姿の丸みが増し、肩全体が立体的に見える

- 横から見たときにも肩の張り出しが強調される

実際、私自身も後部をしっかり鍛えるようになってから、

理想の丸みに近づけるようになりました。

特に後部の種目では、リアデルトマシンに切り替えてから

後部の成長を強く感じました。

リアデルトのメリットとして、感じているのは以下の3点です。

- 肩後部に負荷がピンポイントで入る

- ダンベルで起こりがちな

僧帽筋への負荷逃げが少ない

- ダンベルで起こりがちな

- フォームが安定しやすい

- マシンが軌道を固定するため、

後部を動かすのが苦手でも

正確に後部を狙いやすい

- マシンが軌道を固定するため、

- マシンで軌道が安定するので高重量を狙える

- 肩で高重量を扱うのは少し怖さもある中で、

マシンなら軌道固定で怪我のリスクを

抑え重量を扱う刺激を入れられる

- 肩で高重量を扱うのは少し怖さもある中で、

リアデルトの効果的なやり方

フォームのポイントと回数設定はあくまで私の取り入れ方ですが、

この方法を試してから肩の後部の張りが強くなったので、

とてもおすすめです。

私のリアデルトのマシンの使い方は、シートに座るものではなく

いわゆる立ってリアデルトを使う方法になります。

- フォームのポイント

- シートには座らず、

おでこをパッドかマシンにつける - ハンドルは軽く握り、

肘をやや外側に開く意識 - 動作を押し出すときは、肘と手首で押し出す

- 肩甲骨はなるべく固定し、寄せすぎない

- シートには座らず、

- 回数とセット数

- 8~12回の5セット

- 5セット目で8回ギリギリとなる重量

個人差はもちろんあると思いますが、

私はリアレイズを行っていた際は、

後部よりも僧帽筋に効いてしまう感覚が強く、

思うように発達を感じられませんでした。

しかしリアデルトマシンを取り入れてから、

肩後部のパンプ感を感じやすく、

翌日の筋肉痛も明確に後部にくるようになりました。

肩の丸みを強調したい方は、ぜひリアデルトを

後部のメイン種目として取り入れることがおすすめです。

肩のアウトラインを完成させるための注意点

肩幅を広げたい=中部・後部だけでは不十分です。

肩幅を広げる、逆三角形の体型を作るという目標では、

三角筋中部・後部が最重要です。

しかし、ここで注意すべき落とし穴があります。

それは、前部(三角筋前部)を完全に無視してしまうことです。

前部を鍛えないとバランスが崩れる理由

- 肩全体の迫力が弱く見える

肩幅が広くても、前側のボリュームが

不足していると、正面から見たときに

「薄い肩」に見える - 姿勢が悪く見えることも

肩前部が弱すぎると、胸とのバランスが崩れ、

縮こまってに見える原因になる場合もある

肩トレにこだわるほど「中部・後部重視」に偏りがちですが、

全体のアウトラインを意識するなら、

前部も最低限鍛える必要があります。

前部を鍛えるおすすめ種目としては、

王道のショルダープレスがおすすめです。

ショルダープレスでは、肩の前部を中心に

マシンでもダンベルなどのフリーウェイトでも

高重量を扱うことができます。

怪我が怖い方は、マシンやスミスでの

ショルダープレスが非常におすすめです。

肩幅を広げたい方も、肩幅に繋がらないからと言って

前部を疎かにするのは絶対にやめましょう。

バランスを意識し、横幅とアウトラインの両方を強調するためにも

最低限、前部も鍛えるようにしましょう。

バランスの良い肩は、Tシャツを着たときに

「肩で服が張る」ような迫力が出せるようになります。

まとめ

肩トレで肩幅を広げたいのに、結果が出ない時、

最大の理由は中部・後部が十分に鍛えられていないことです。

肩は日常生活で常に腕を支える役割があり、

持久力に優れた筋肉です。

胸や腕と同様の考え方でのセットやメニューでは反応しにくく、

強い負荷を意識的に各部位ごとに、

与えなければ筋肥大が起こりにくいという特徴があります。

肩幅を変えるための優先順位として、

- 三角筋中部

- 肩の横幅を直接広げる主役

- サイドレイズ+アップライトローで

高重量刺激がおすすめ

- 三角筋後部

- 肩のアウトラインと後ろ姿を作る

- リアデルト(マシン)で重量を扱うのが

停滞打破にもおすすめ

- 三角筋前部

- 肩全体の迫力を作る

- 肩幅を広げる観点でもバランスを意識して

鍛えることが重要

私も以前、サイドレイズとリアレイズだけを続けていて

「肩幅が広がらない」と感じていました。

しかし、アップライトローとリアデルトを取り入れたことで

肩の丸みや幅の成長を感じることができました。

もちろん、基本種目であるサイドレイズ、リアレイズで

基本的な肩の土台ができていたことも要因として考えられます。

それでもアップライトローとリアデルトは

素晴らしい種目だと感じています。

- アップライトロー

- 少し反動を使い、高重量を扱う

- 中部のパンプ感が強くなり、

肩の張りが増した

- リアデルト

- マシンのおかげで後部にピンポイントで

刺激が入れやすい - アウトラインがはっきり出るようになった

- マシンのおかげで後部にピンポイントで

肩トレは成果が出にくい部位ですが、

中部・後部に正しい刺激を続ければ確実に変わります。

私自身、アップライトローとリアデルトを取り入れてから、

筋トレを一緒にしている友達から

肩幅が広がったと言われるようになりました。

肩トレにこだわりだすと、より筋トレは楽しくなります。

まずは1セットでもいいのでサイドレイズを始め、

次にアップライトローとリアデルトを習慣化してみてください。